製造業においては、製造現場で製品を製造するにあたって、様々な作業が発生します。ワークの加工や処理、運搬はもちろんのこと、書類や情報システムへの記入や入力もあるでしょう。それらの作業について、実際に行っている現場のメンバーが生産性や品質、コストなどどのような切り口ででも改善案を提案するのが改善提案です。 この改善提案は単発で思いついたときに実施しても良いですが、継続的に効果を得るために社内で制度化して定期的に実施することが一般的です。

改善提案の効果

改善提案制度のポイントは実際に作業を行っている現場のメンバーが提案する点です。そもそも会社組織は、会社の指揮命令に従業員が従って業務を行う組織形態ですので、経営陣や上司からの指示で仕事が行われることが通常です。しかしながら、現場作業の詳細については経営陣や上司は自分自身で実施している訳ではないので、現在どのような作業がどういった状況でおこなわれているのか、厳密に現場メンバーと同じように把握できていないことの方が多いと思われます。

そうなると、現場には経営陣や上司が気付いていない改善の余地や問題点が隠れていることも多いのです。それらの、現場で実際に作業を行っているメンバーでないと気付けない課題を浮き彫りにし、それらに対して改善策を打つのが改善提案制度です。つまり、通常の会社業務はトップダウンで実施されることが多いのに対して、改善提案は現場起点のボトムアップの改善ということができます。従って、現場の実情や実際の作業に沿った、細かく具体的で、現実を見た改善案が得られるという効果が期待できます。

改善提案制度の構築

(1)規定化

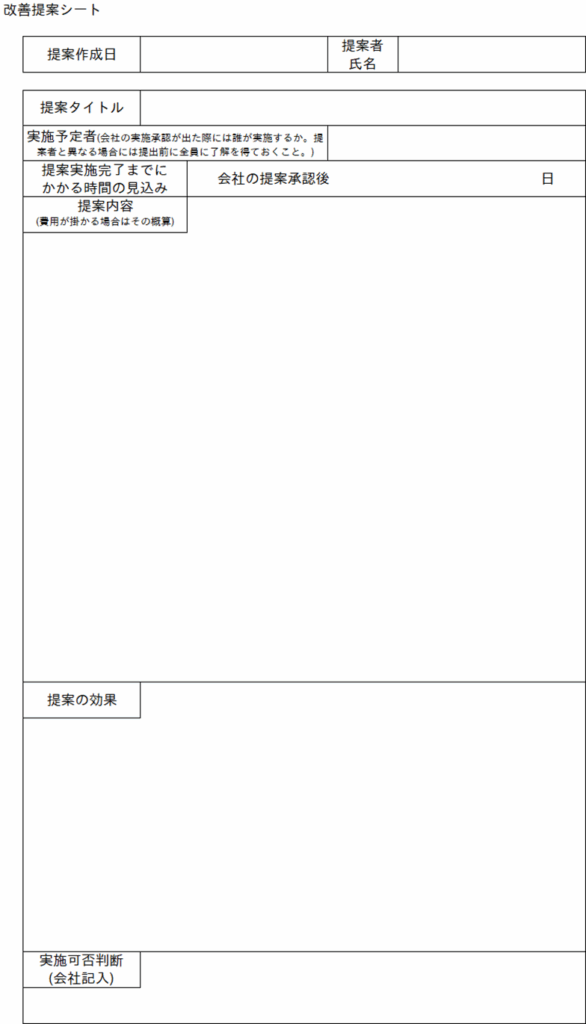

改善提案は例えば図のようなフォーマットを作成して現場のメンバーに配布し、期限を切って提案を記入してもらいます。期限までに回収し、会議等で提案の採否を決定し、採択されたものについては実行に移します。これらのルーチンを具体的にどのように実施するかは規定化しルールとして明文化しておくことが大切です。規定化を怠ると、いつの間にか実施されなくなってしまうことが多く、最初だけ盛り上がるものの、尻すぼみに制度が消えてしまうことになりかねません。

(2)フォーマット

フォーマットについては各工場でどのような項目を記入することにするか、工夫してみると良いでしょう。図に示したフォーマットに記載のもの以外にも提案の効果を金額単位で記入する欄を設けたりすることもありますが、その場合は金額の算出方法について現場メンバーが理解していることが必要になります。

(3)会社への不満や要求との勘違いを防ぐ

改善提案は多くの場合、現場メンバーが自分たちが考える改善案を会社の承認を得て自分たちで実施するという形をとります。しかしながらしばしば、改善提案をそのように捉えずに、会社に対する不満を書くものと勘違いする方が出てきます。会社に対する不満を書いて、それを解消するために動くのは提案した現場のメンバーではなく、それ以外の人だと誤解する人が出てくるのです。こういった趣旨の誤解を生じないように、現場への改善提案制度の説明は必要ですし、フォーマットの作成においても、実施予定者の欄を入れるなどの工夫が必要です。会社に対する不満や要望は人事面談等のそのために設けられた別の場ですくい上げるようにしましょう。

(4)件数ノルマ化

フォーマットを現場のメンバーに配布したら、記入することをノルマにしましょう。改善提案の記入は業務であり、当然ながら勤務時間内に書いてもらうのです。特に提案がない場合は書かなくて良いとしてしまうと提案は出てこなくなります。現場のメンバーの方にはおそらく、声の大きい方もいらっしゃれば、引っ込み思案の方もいらっしゃいます。提案提出を任意にしてしまうと、良い案を出せるのに、性格的に出さない方が沢山出てきてしまい、一部の限られた人の意見しか反映されず、制度の効果がかなり減退してしまうことになってしまいます。

(5)実施頻度

現場メンバーに記入することをノルマ化すると、あまり頻繁に実施すると現場メンバーが記入のために割く手間暇が大きくなり、負担が大きくなってしまいます。また、後述するように会社としても提出されたものは全て採否を検討しなければならないので、それにも手間暇がかかります。よくある失敗はこれらの手間暇が大きいためにいつの間にか実施しなくなってしまったというものです。そういった失敗を避けるには、改善提案の実施頻度を調整します。例えば四つの課がある工場であれば、毎月実施するものの、課ごとに順繰りに実施することにして、一人の現場メンバーが提案を提出しなければならないノルマは1年間に3回(4つの課を順繰りに回るので4か月に一回)というようにするのです。こうすれば、全員が毎月提出する場合に比べて、提出する側も提出される側も手間暇を減らすことができます。ここで重要なのは、持続的に実施できる頻度に抑え、その代わりに必ず定期的に実施することです。

(6)提案の採否

提案が提出されれば、必ず全件の採否を審議しましょう。提出を受けたものの、ほったらかして採否の審議をしないようなことがあれば、現場作業者はもはや真剣に提案を書こうとはしなくなるでしょう。必ず採用して実施しなければならない訳ではなく、結果的に不採用になっても構わないので、必ず全件を審議してください。そして、全件審議した結果が提案した現場メンバーに分かるように示してあげるようにしてください。これを行わないと、現場メンバーは自分が苦労して書いた提案が真摯に受け止められているのかどうかわからず、彼らのモチベーションが低下することにつながってしまいます。定期的に会議を開いて審議することにするのも一案ですが、会議にあまり時間をかけすぎて、それが逆に生産性を損なうことにならないように注意してください。

(7)採用案の実行

採用された改善提案は、誰が、いつまでに実施するかを決めて、会社指示として現場メンバーに実施してもらいます。もちろんこれは業務の一環として上司や経営陣がフォローして完了までもっていきます。

(8)改善提案の評価

改善提案の質や量は現場メンバー毎に評価して人事考課に反映させるなどするのも制度の効果を増すのに有効です。また、年に1回や2回など時期を決めて、優秀な提案を表彰するのもモチベーションアップに良い取り組みです。

改善提案制度の運用

このようにして制度を構築出来たら、規定に沿って制度を運用していきましょう。制度を運営する担当者や担当部署を決めて、忘れずに継続的に運用することがとても重要です。当然ながら、運用していく過程で制度に改善の余地が見つかれば、機動的に制度自体を変更、改善して規定類も更新しましょう。改善提案の範囲をその時に経営陣が注力したい事項に限って実施するのも一案です。例えば、コストダウンに注力したい時にはその時の改善提案はコストダウン関連のものに限定し、5Sを集中的に改善したい時期には5S関連のものに限定するのです。こうすることで、完全なボトムアップの現場提案型から、テーマには経営陣の意図を反映することができる形にできます。

改善提案制度は多くの製造業で採用されて継続的に実施されている実績があります。皆様の会社でも効果的に活用できれば強力な武器となるでしょう。本稿が参考になれば幸いです。