ものづくり支援パートナーズの大音です。今回は多能工化をテーマに記事を書いていこうと思います。

1. いま何故多能工化が必要なのか

いま何故多能工化が必要なのか、それは昨今の市場環境を考えると明白です。

・人手不足

・人件費の高騰

・高度な技能を持つ人材の高齢化

・ニーズの多様化に伴う、少量多品種ニーズの高まり

・働き方改革の推進

・海外工場との厳しいコスト競争

このような背景を踏まえると、工場には「生産性の向上」と「労働環境の変化への対応」の両立が求められています。

これは、工場の責任者にとって、とても頭の痛い問題になっています。

これを解決するのに最適な取り組みが多能工化です。

多能工化とは、一人の従業員が複数の業務を担当できるようになることを目指した人材育成の手法です。

これは、従業員が単一の業務に特化するのではなく、幅広いスキルを習得し、状況に応じて様々な業務を遂行できる状態を目指すものです。多能工化は、「マルチスキル化」や「マルチタスク化」といった言葉で言い換えられることもあります。これらの言葉が示すように、多能工化は従業員が複数のスキルを持ち、複数のタスクをこなせるようになることを意味します。

多能工化の対義語として挙げられるのが「単能工化」です。単能工化は、従業員が単一の業務に特化し、その業務における専門性を高めることを目的とするものです。かつては、多くの業種で単能工による分業体制が一般的でしたが、現代では、市場の変化やニーズの多様化に対応するため、多能工化が注目されています。

2.多能工化の目的

多能工化を推進する主な目的は、企業の生産性向上です。従業員一人ひとりが複数の業務に対応できるようになることで、人手不足の部署への応援や、繁忙期の人員配置の最適化が可能となり、業務効率が向上します。また、多能工化は業務の平準化にも貢献します。特定の従業員に業務が集中する状態を防ぎ、組織全体の業務負荷を均等にすることで、従業員の負担軽減や長時間労働の是正にもつながります。

イレギュラーな事態への対応力強化も、多能工化の重要な目的の一つです。従業員が病気や事故で急に欠勤した場合や、予期せぬトラブルが発生した場合でも、複数の従業員が対応できる体制を整えておくことで、業務の中断を最小限に抑えることができます。

さらに、多能工化は業務の属人化を解消する効果も期待できます。特定の従業員しか担当できない業務を減らすことで、その従業員が不在になった場合でも業務が滞るリスクを回避し、組織全体の業務遂行能力を高めることができます。

チームワークの向上も、多能工化が目指す重要な目的の一つです。複数の業務を担当することで、従業員は自身の担当業務以外の仕事内容も理解するようになり、従業員間の連携や協力が促進され、より円滑なチーム運営につながります。

市場の変化やニーズの多様化に迅速に対応できる柔軟な組織づくりも、多能工化の目的として挙げられます。社会情勢や顧客の要求が変化する現代において、従業員が幅広いスキルを持つことで、組織は変化に柔軟に対応し、競争力を維持することができます。

また、多能工化は従業員の適性把握にも役立ちます。複数の業務を経験することで、従業員自身も気づいていない得意な分野や興味のある業務を発見できる可能性があり、より適切な職務への配置やキャリア開発につながることが期待されます。

技術伝承も、多能工化の重要な目的です。熟練した従業員が持つ専門的な知識や技能を、多能工化を通じて他の従業員に共有することで、組織全体の技術力向上と、将来的な技術継承の確保を図ることができます。

働き方改革の推進も、多能工化が注目される背景の一つです。業務の平準化や効率化によって、従業員の労働時間削減や有給休暇の取得促進が期待され、より働きやすい職場環境の実現に貢献します。

さらに、多能工化は人手不足の解消にもつながります。少人数で複数の業務をこなせるようになることで、労働人口の減少が進む現代において、企業は限られた人材を有効活用し、事業を継続していくことができます。

コスト削減も、多能工化の目的の一つとして挙げられます 6。効率的な人員配置や、複数の業務を一人でこなせる従業員の育成によって、人件費の抑制や余剰人員の削減が期待できます。

3. 多能工化のデメリット

多能工化には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

教育コストの増加は、多能工化の大きなデメリットの一つです。従業員に複数のスキルを習得させるためには、研修プログラムの開発や実施、OJTの実施など、多くの時間と費用がかかります。

育成期間の長期化も、多能工化のデメリットとして挙げられます。従業員が複数の業務をこなせるようになるには、一定の期間を要します。特に専門性の高い業務が含まれる場合、習得にはより長い時間がかかることがあります。

人事評価の複雑化も、多能工化に伴う課題です。従業員が複数の業務を担当するようになるため、そのパフォーマンスを適切に評価するための評価制度を整備する必要があります。単一業務の評価とは異なり、多岐にわたるスキルや業務遂行能力を評価する必要があるため、評価基準の設定や評価者の育成などが課題となります。

従業員のモチベーション低下のリスクも、多能工化を進める上で考慮すべき点です。一方的に複数の業務を割り当てたり、十分なサポートがないまま新しい業務を任せたりすると、従業員は負担を感じ、モチベーションが低下する可能性があります。また、自身の専門性が薄れることへの不安を感じる従業員もいるかもしれません。

業務量の増加による負担増も、多能工化のデメリットとして考えられます。複数の業務を担当することで、従業員一人当たりの業務量が増加し、過重労働につながる可能性があります。特に、能力の高い従業員に多くの業務を集中させてしまうと、負担が増加し、かえってパフォーマンスが低下するおそれがあります。

専門性の低下の可能性も、多能工化のデメリットとして指摘されています。幅広いスキルを習得する一方で、特定の分野における専門知識や技能の習得が浅くなる可能性があります。高度な専門性が求められる業務においては、この点が課題となることがあります。

導入初期段階での生産性低下の可能性も、考慮すべき点です。従業員が新しいスキルを習得し、慣れるまでの間は、一時的に業務効率や生産性が低下する可能性があります。

公平性の問題も、多能工化の進め方によっては発生する可能性があります。一部の従業員に多くのスキル習得を求めたり、業務負荷が不均衡になったりすると、従業員間で不公平感が生じる可能性があります。

4. 多能工化の進め方

STEP1. 目的と目標の明確化

- 目的設定: 生産効率の向上、人員不足への対応、作業の属人化防止など、具体的な目的を明確にします。

- KPI設定: 生産性向上率、作業者のスキル習得数、教育期間などの指標を設定します。

STEP2. 業務の棚卸しと分析

- 作業内容の洗い出し: 工程ごとに作業を細分化し、必要なスキルを一覧化します。

- スキルマップの作成: 従業員ごとのスキルレベルを見える化し、多能工化の対象者や重点分野を特定します。

STEP3. 優先順位の決定

- ボトルネック工程の特定: 生産量や稼働率が低下している工程を優先的に改善します。

- 習得の難易度と期間の見積もり: 習得が容易な工程から順に多能工化を進め、早期の効果を狙う方法もあります。

STEP4. 教育・訓練の実施

- OJT(On-the-Job Training): 実作業を通じて指導者が教育します。ペア作業やマンツーマン指導が効果的です。

- Off-JT(Off-the-Job Training): セミナーや研修、教材を活用し、理論的な理解を深めます。

- マニュアル作成: 標準作業手順書や動画マニュアルを用意し、属人化を防ぎます。

STEP5. 評価とフィードバック

- 実技評価: 一定の基準を設けて、習熟度を評価します。

- フィードバックの提供: 定期的に面談を行い、スキル向上のためのアドバイスを行います。

- スキルマップの更新: スキルの進捗を定期的に反映します。

STEP6. 定着と展開

- ローテーション導入: 定期的に作業工程を入れ替え、多能工化の維持とスキル定着を図ります。

- 人事制度との連携: スキルアップした従業員への評価と連動する形で給与に反映できるような制度を設け、モチベーションを維持します。

- ノウハウの共有: 熟練者が他の従業員を指導する体制を整え、継続的に多能工化を推進します。この場合も教える側にも高い評価を与えるなど、制度設計を工夫する必要があります。

このように多能工化を進めるポイントは、「必要なスキルの見える化」と「人事評価制度の整備」「報酬制度との連携」の3つとなります。

この3つのポイントのどれもに関係するのが、スキルマップになります。

そのことからも多能工化の導入する場合に、スキルマップが最重要ツールといっても過言ではありません。

次の章でスキルマップについて説明します。

5. スキルマップの定義、作成方法、活用方法

4.1. 定義

スキルマップとは、従業員一人ひとりが持つスキルや知識を可視化するためのツールです。これは、業務に必要なスキル項目と、各従業員のスキルレベルを一覧表形式で示すもので、従業員の能力開発や人材配置、人事評価など、様々な場面で活用されます。スキルマップは、業務に必要なスキルレベルを示す一覧表として機能し、「力量管理表」「技能マップ」「スキルマトリックス」といった名称で呼ばれることもあります。スキルマップを活用することで、従業員のスキルや知識の差が明確になり、個人の成長やチームの強化を促進することができます。

スキルマップは、工場全体のスキル状況を把握するための重要な基盤となります。従業員がどのようなスキルをどの程度習得しているのかを可視化することで、工程の業務負荷の状況や退職による競争力低下リスクなどを明確にし、戦略的な人材育成や配置計画を立てる上で役立ちます。

4.2. 作成方法

スキルマップを作成する際には、いくつかの段階を踏む必要があります。

まず、スキルマップを作成する目的を明確にすることが重要です。人材育成に活用するのか、人事評価に用いるのか、あるいは適材適所の人員配置を目指すのかなど、目的によってスキルマップの内容や評価基準が異なってきます。

次に、工場内の業務と、各業務に必要なスキルを洗い出します。職種や役職ごとに必要なスキルを具体的にリストアップし、それぞれのスキルをさらに細分化して評価できるようにすることが望ましいです。

洗い出したスキルを体系的に分類し、整理します。スキルを「技術スキル」「業務スキル」「マネジメントスキル」などのカテゴリーに分け、スキルマップを見やすくして、活用しているケースもあります。

各スキルについて、習熟度を測るための評価項目と評価基準を設定します。評価基準は、具体的な行動や成果に基づいて設定し、客観的に判断できるようにすることが重要です。スキルレベルを段階的に分ける(例:知っている、教えてもらいながらできる、一人でできる、指導できる、など)ことで、従業員の成長度合いを明確に把握できます。

設定した評価項目と評価基準に基づいて、実際にスキルマップを作成します。スキルマップは、一般的に縦軸にスキル項目、横軸に従業員名を配置した一覧表形式で作成されます。スキルの評価は、数値や記号などを用いて記載します。スキルマップの作成には、Excelなどの表計算ソフトやスキルマネジメントシステムが使用されます。

誰がスキルを評価するのか、またどのくらいの頻度で評価を行うのかを決定します。評価者は、直属の上司や人事担当者などが考えられます。評価の頻度は、半期に一度や年に一度など、組織の状況に合わせて設定します。

作成したスキルマップを試験的に運用し、現場からのフィードバックを基に改善を加えることも有効です。試験運用を通じて、スキル項目の適切性や評価基準の妥当性などを検証し、より実用的なスキルマップへと改良していきます。

業務内容や経営方針の変化に合わせて、スキルマップを定期的に更新することも重要です 。スキルマップは、一度作成したら終わりではなく、常に最新の状態に保つことで、その効果を最大限に発揮することができます。

スキルマップの作成プロセスは、目的の明確化から始まり、スキルの特定、評価基準の設定、作成、運用、そして定期的な見直しという、体系的なアプローチを必要とします。この反復的なプロセスを通じて、組織は、変化するニーズに対応し、従業員の能力を最大限に活用できる、効果的なスキルマップを構築することができます。

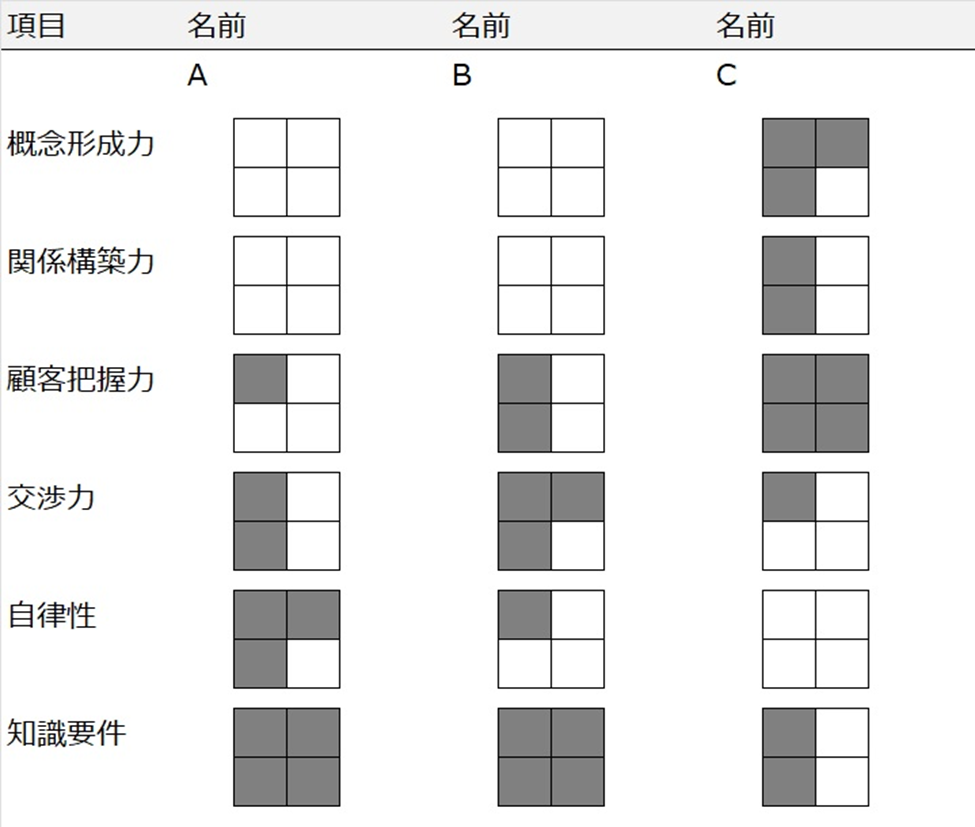

4.3. スキルマップ例

次はエクセルで作成した製造業の営業部のスキルマップの例です。